ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ХРЕБТА КАРАТАУ: ПЕТРОГЛИФЫ КАРАСУЙИР

ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ХРЕБТА КАРАТАУ: ПЕТРОГЛИФЫ КАРАСУЙИР

DOI: 10.52782/KRIL.2021.1.29.001УДК 903.26С. С. Мургaбaевa, Л. Д....

Новые Петроглифы на курганных камнях Минусинской котловины: некоторые результаты расчистки изображений от лишайников

НОВЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ НА КУРГАННЫХ КАМНЯХ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ: НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧИСТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОТ ЛИШАЙНИКОВ

И. Г....

Ажурные бронзовые пряжки эпохи Хунну в Туве

АЖУРНЫЕ БРОНЗОВЫЕ ПРЯЖКИ ЭПОХИ ХУННУ В ТУВЕ

М. Е. Килуновская, П. М. Леус

Большие...

Петроглифы Тагарской культуры в погребальном контексте могильника Абакан-24

ПЕТРОГЛИФЫ ТАГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОГРЕБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕМОГИЛЬНИКА АБАКАН-24

Е. Н. Данькин, Ю. Н. Есин, А. И. Поселянин, В. В....

Современные проблемы изучения жилищ Тагарской культуры Минусинской котловины

СОВЕРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЛИЩ

ТАГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Ю. Н. Есин, П. Хоммель, П. Б. Амзараков, О. В. Ковалева, Д. Витлам, Н. Ю....

Древнейшие железные изделия и появление технологии выплавки железа в Китае

ДРЕВНЕЙШИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЯВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ

Ли Инфу...

Некоторые результаты изучения Оленных камней в долине реки Хойд Тамир

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ В ДОЛИНЕ РЕКИ ХОЙД ТАМИР

Ж. Гантулга, Ч. Еруул-Эрдэнэ, Ж....

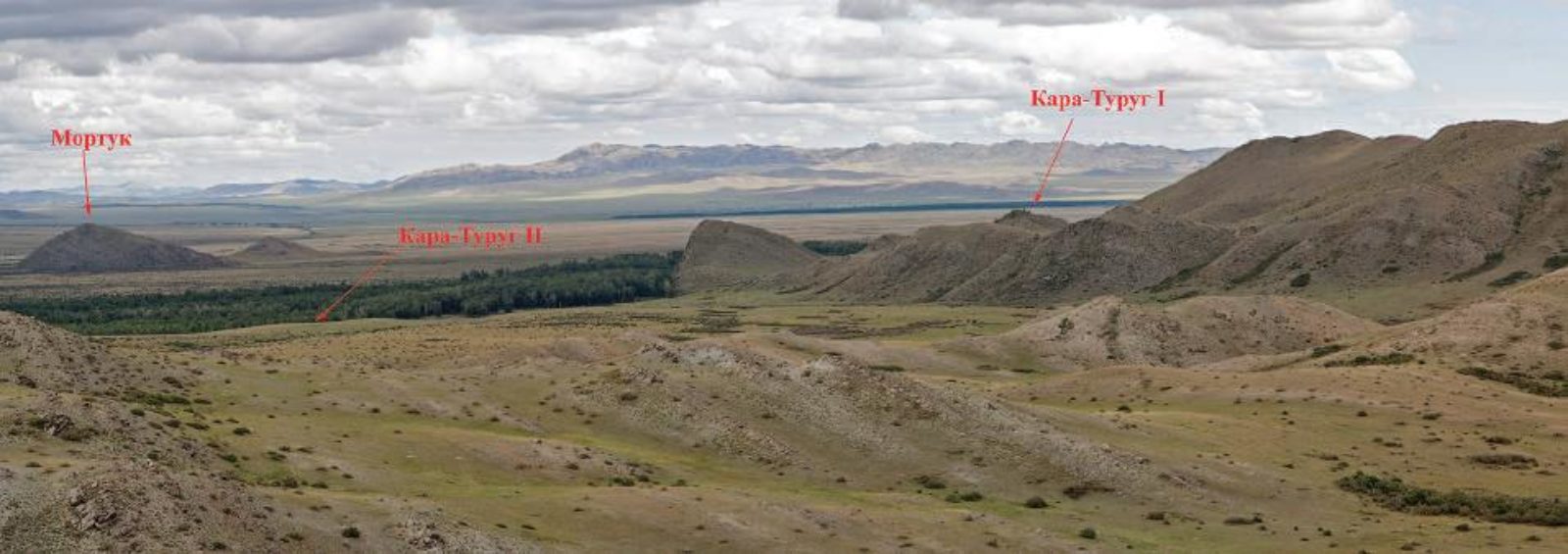

Памятник наскального искусства в долине реки Торгалыг – Гора Кара-Туруг (Овюрский район Республики Тыва)

ПАМЯТНИК НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДОЛИНЕ РЕКИ ТОРГАЛЫГ – ГОРА КАРА-ТУРУГ (ОВЮРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

М. Е. Килуновская, А. В. Семенов, Л. Д....